Negli ultimi anni del diciottesimo secolo – così almeno si narra – un giovane operaio del Leicestershire, Ned Ludd, distrusse in uno scatto d’ira un telaio meccanico. La prima rivoluzione industriale era nel pieno della sua esplosione e il settore tessile era in una fase di profonda trasformazione grazie all’invenzione di tecnologie – spoletta volante, giannetta e filatoio idraulico – che ne avrebbero cambiato per sempre le caratteristiche. Qualche anno dopo, nel 1811, ispirandosi al gesto del Capitano Ludd, nasceva il luddismo, movimento di protesta contro l’innovazione tecnologica colpevole di danneggiare lavoro e lavoratori. Come movimento storico, il luddismo durò poco, appena qualche decennio, per essere poi assorbito dalla nascita dei movimenti sindacali, ma il “moto d’animo” che lo generò, un mix di paura e comprensibile preoccupazione di fronte a cambiamenti difficili da governare, ha avuto lunga vita ed è tuttora diffuso – se non nelle manifestazioni violente – nelle parole e nei pensieri di una parte consistente dell’opinione pubblica. Ed è un fattore che non va sottovalutato perché l’innovazione tecnologica, per dispiegare al meglio i propri effetti, deve innestarsi in un tessuto sociale ben disposto ad accettarla, soprattutto nell’era della “collaborazione” tra uomo e macchina.

Indice degli argomenti

Lavoro che va, lavoro che viene

L’arma migliore per combattere paura e preoccupazione è la conoscenza. Lo sanno bene i ricercatori di The European House – Ambrosetti, che hanno realizzato uno studio intitolato Tecnologia e lavoro: governare il cambiamento con l’obiettivo di fornire una stima realistica dell’impatto che le nuove tecnologie avranno sull’occupazione e sul mercato del lavoro in Italia nei prossimi 15-20 anni e “analizzare lo scenario attuale e gli impatti futuri dell’automazione sul mercato del lavoro italiano, in modo tale da supportare i decisori del sistema pubblico e privato con delle stime che possano rappresentare un punto di partenza nel processo di decision making e nella progettazione di interventi sul piano tecnico e politico. Azioni che permettano al nostro Paese di governare il cambiamento in atto, diventando un’eccellenza nel campo della tecnologia, al fine di trovare una propria collocazione nella geografia tecnologica e digitale del mondo e volgere l’automazione, e i suoi effetti, a proprio favore”.

Tre milioni di posti a rischio

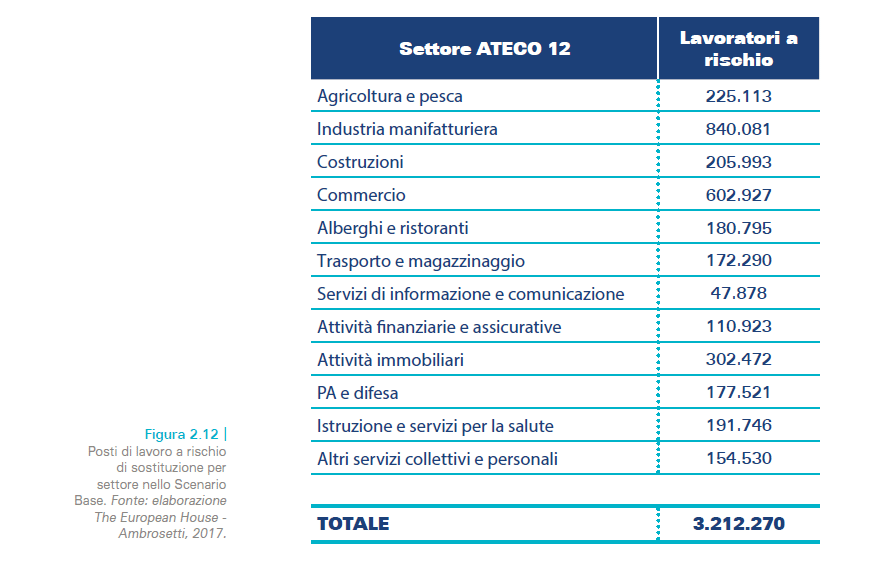

Il punto di partenza, a cui si sono ispirati gli autori della ricerca, è il recente articolo scientifico The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? di C.B. Frey e M.A. Osborne, che identifica 702 professioni individuando il loro grado di “sucettibilità” all’automazione delle mansioni. Le stime di Frey e Osborne sono poi state rielaborate dai ricercatori Ambrosetti e trasformate in percentuali di rischio di sostituzione.

Le dieci professioni a maggior rischio sono

- Televenditore

- Raccoglitore di informazioni on e off-line

- Operatore di intervento per problemi standard nelle fognature

- Tecnico matematico

- Agente assicuratore

- Riparatore di orologi

- Agente di carico e trasporto merci

- Consulente per la preparazione della dichiarazione dei redditi

- Operatori di sviluppo foto

- Ragioniere

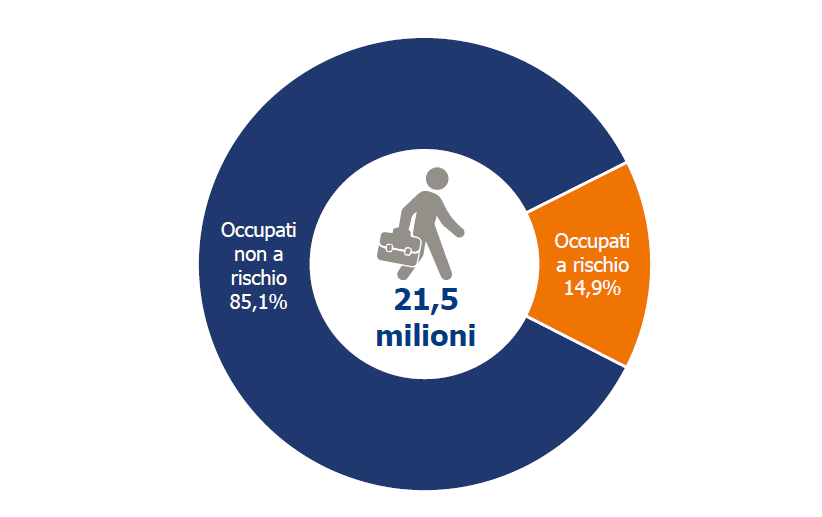

I ricercatori non si nascondono dietro un dito e dicono a chiare lettere che, secondo le loro stime, sarebbero ben 3,2 milioni i posti di lavoro a rischio di sostituzione nei prossimi 15 anni, il 14,9% del totale. Le catastrofiche conseguenze sono presto calcolate: nello scenario “base” assisteremmo a una contrazione dei consumi per 43 miliardi di euro (1,7 miliardi all’anno nel primo lustro, 2,9 miliardi nel secondo e 3,8 miliardi nel terzo), una riduzione del PIL di 70 miliardi (2,8 miliardi all’anno nel primo lustro, 4,9 miliardi nel secondo e 6,3 miliardi nel terzo) e, infine, una conseguente perdita di gettito fiscale per 30 miliardi di euro.

Servirebbe un milione di nuovi posti di lavoro

Questi i potenziali effetti negativi. Che potrebbero però essere bilanciati da quelli positivi. La quarta rivoluzione industriale, se adeguatamente supportata, porterebbe anche alla creazione di nuovi posti di lavoro in alcuni settori (tecnologia, life science e ricerca scientifica) in grado di crearne a loro volta altri in settori ad essi connessi grazie all’effetto moltiplicatore. Per comprenderlo, i ricercatori hanno realizzato un’analisi basata sullo studio delle interdipendenze settoriali.

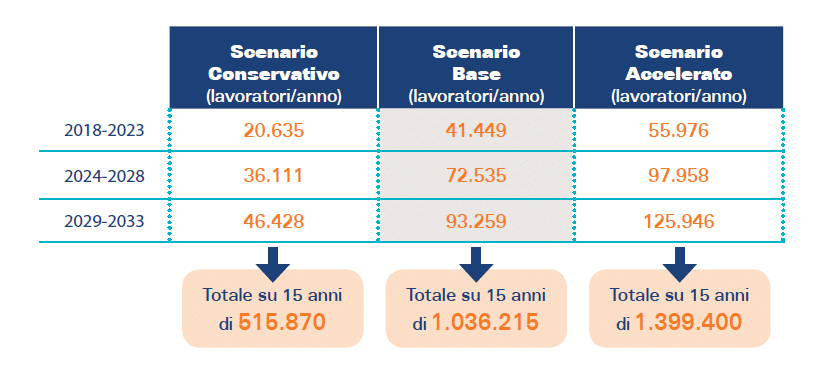

“Secondo le nostre analisi, per ogni posto di lavoro creato in questi settori vengono generati per effetti diretti, indiretti e indotti ulteriori 2,1 posti di lavoro (moltiplicatore 3,1)”. Il conto quindi è presto fatto: complessivamente, nei 15 anni di riferimento, occorrerebbe creare circa 1 milione di posti di lavoro che, grazie al moltiplicatore, compenserebbero i 3,2 milioni di posti persi. Guardando al prossimo futuro, nei primi cinque anni bisognerebbe creare 41.449 nuovi posti di lavoro all’anno nei settori tecnologia, life science e ricerca scientifica (che moltiplicati per 2,1 andrebbero a bilanciare i 640 mila posti di lavoro a rischio secondo lo Scenario Base). Nel secondo lustro i posti di lavoro necessari sarebbero 72 mila all’anno e nel terzo 93 mila all’anno.

La “ricetta” di Ambrosetti: investimenti e formazione

Per creare questi posti di lavoro – spiegano i ricercatori – l’italia deve “cogliere le opportunità offerte dall’automazione e dall’innovazione” e operare delle scelte “finalizzate a gestire il cambiamento invece che subirlo”.

Ambrosetti Club ha quindi formulato due proposte per il Paese che vanno in questa direzione.

“La prima è l’incentivazione degli investimenti in Innovazione e Industria 4.0, essenziali per collocare l’Italia tra i Paesi early adopter delle innovazioni tecnologiche, trasformandola pertanto in un hub in grado di attrarre imprese e talenti”.

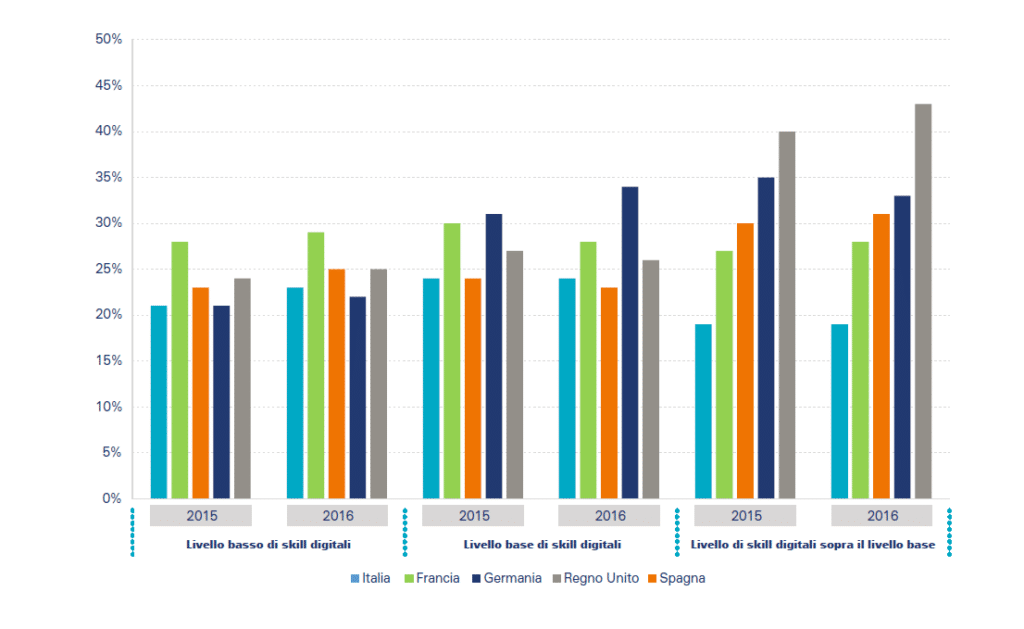

L’Italia non rientra tra i paesi “che negli ultimi anni hanno investito maggiormente in innovazione e tecnologia, e questo emerge anche dal basso livello di professionisti impiegati nei settori ad alto

contenuto scientifico e tecnologico. È opinione comune che l’Italia non sia riuscita a sfruttare pienamente le potenzialità della terza rivoluzione industriale, tuttavia con l’implementazione di politiche mirate potrebbe recuperare questa lacuna cogliendo le opportunità offerte dalla rivoluzione attualmente in corso”, dicono i ricercatori.

Su questo punto il governo si è mosso con il Piano Industria 4.0, sul quale il giudizio dei ricercatori è positivo, anche se – spiegano – ci sono ancora margini di miglioramento molto importanti per il nostro Paese. Per esempio in tema di ricerca e sviluppo: “Se guardiamo ad un indicatore standard come l’investimento in R&S in percentuale del PIL, il nostro Paese è ancora indietro (1,3%) sia nel confronto con la media europea (2%), sia rispetto all’obiettivo europeo del 3% entro il 2020”.

La seconda proposta riguarda la promozione di attività di formazione e aggiornamento permanente su temi legati alle nuove tecnologie, strumenti indispensabili per garantire che i lavoratori possano utilizzare al meglio le nuove tecnologie e possano cogliere le opportunità che queste offrono”. Formazione che deve evolvere sia nella sua fase iniziale – prevedendo corsi di laurea adeguati alle nuove esigenze delle imprese – sia nella fase successiva, quella dell’aggiornamento permanente, che consenta ai lavoratori di “consolidare e accrescere le proprie competenze in modo da rimanere competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione”.

Le proposte bocciate: salario minimo, reddito universale e tassa sui robot

Netti invece i giudizi negativi su altre proposte di cui si parla: il salario minimo, per esempio, “pur assicurando una maggiore disponibilità di reddito non costituisce una forma di protezione verso il rischio di sostituzione tecnologica e pertanto non si configura come uno strumento adeguato per riequilibrare il mercato del lavoro del futuro”.

Quanto alla tassa sui robot, oltre ad alcune perplessità sull’implementazione, “avrebbe anche l’effetto di rallentare l’adozione tecnologica da parte delle imprese, ottenendo l’effetto contrario rispetto a quanto sarebbe auspicabile”.

Meno tranchant il giudizio sul reddito universale, che comunque i ricercatori non appoggiano in quanto “ad oggi ancora non ci sono evidenze della validità di questa misura” che “garantirebbe maggiore disponibilità economica ai cittadini, ma certamente non andrebbe ad incidere sulla struttura del mercato del lavoro e sulla capacità dei lavoratori di cogliere le opportunità

offerte dalla rivoluzione digitale”.