Gestire e sviluppare l’innovazione è, innanzitutto, il risultato e la combinazione di due elementi: investimenti, e quindi soldi a disposizione, e cultura del cambiamento, del nuovo, del rischio. Una cultura che spesso è un bene ancora più prezioso dei soldi da investire. Per entrambi questi fattori, il divario tra grandi aziende e PMI resta notevole. Una riflessione che emerge prepotentemente guardando i dati degli Osservatori Digital Transformation Academy e Startup Intelligence del Politecnico di Milano.

Le grandi imprese, più forti anche come portafogli, trainano la crescita degli investimenti in innovazione. Il 73% fa Open innovation, il 35% lavora con le start-up. Big Data, Cyber security e sistemi Erp saranno le loro priorità di spesa per il prossimo anno. E con la loro spinta nel 2020 gli investimenti digitali cresceranno del +2,8%.

Con le piccole e medie imprese che, come sempre, procedono staccate di un bel pezzo rispetto alle grandi, come squadre di calcio di provincia che giocano il loro campionato a parte, sempre a inseguire le Big, lontane e irraggiungibili. Solo il 23% delle PMI aumenterà il budget ICT, in particolare per sistemi Erp, Crm e Mobile business. Il 28% fa Open innovation, il 4% collabora con start-up. Appena una PMI su tre conosce il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per l’Innovation Manager, e solo l’11% ha intenzione di usufruirne.

La capacità di gestire l’innovazione, poi, è spesso legata alla diffusione di un’attitudine imprenditoriale, e anche in questo ambito le Big sono in vantaggio: sette grandi imprese su dieci si stanno attivando con stili di leadership indirizzati al change management da parte dei manager (43%), formazione (40%), percorsi di apprendimento per stimolare l’innovatività dei dipendenti (30%), contest e hackathon interni (26%).

Quindi è centrale il ruolo della cultura per l’innovazione, e la sua accessibilità diffusa: “ho trascorso diverso tempo nella Silicon Valley californiana, e la cosa che mi ha più impressionato è l’accessibilità all’innovazione, da un punto di vista culturale, di cultura dello sviluppo e dell’innovazione, che è possibile da quelle parti, e che qui da noi manca. E questa è una componente non tecnologica o di risorse, ma innanzitutto culturale dell’ambiente, del territorio e delle persone che vi lavorano”, rimarca Elisabetta Romano, Chief Innovation di Tim.

E per lo sviluppo del colosso italiano della telefonia mobile, la responsabile per l’innovazione spiega: “abbiamo un centro di ricerca e sviluppo interno, ma la contaminazione esterna è fondamentale”. In particolare, in vista dell’arrivo delle reti 5G, Tim sta sviluppando “un’apposita piattaforma digitale di strumenti software da mettere a disposizione di start-up ma anche di giovani universitari che vogliono costruire qualcosa di nuovo, per dargli supporto tecnologico nello sviluppo di idee, piani e applicazioni 5G”.

Indice degli argomenti

Open company, Open innovation

Le imprese devono saper accogliere i cambiamenti e le trasformazioni in corso, adottando il modello dell’Open company: un’organizzazione agile e inclusiva, capace di coinvolgere l’intera popolazione aziendale, aprendosi agli stimoli provenienti da un ecosistema eterogeneo, come Università, poli tecnologici, start-up, altre imprese non concorrenti.

Ma le aziende devono riuscire a trasformarsi anche internamente, con una nuova cultura dell’innovazione e modelli organizzativi capaci di reagire e riconfigurarsi velocemente.

L’Open Innovation è ormai una realtà nel 73% delle grandi imprese e nel 28% delle PMI. Le principali fonti di innovazione degli ultimi tre anni sono ancora abbastanza tradizionali: i top manager (43%), le funzioni aziendali (39%), i fornitori di soluzioni ICT (39%) e le società di consulenza (30%). Le principali azioni di Open Innovation sono collaborazioni con università (64%), e start-up intelligence (49%), poco praticati Corporate Incubator e Corporate Venture Capital.

Status quo e Innovation manager

Le imprese agiscono sulla propria organizzazione per migliorare la capacità di innovare, di guardare all’esterno, ma anche di comunicare all’interno, “poiché questo appare oggi lo scoglio più difficile da superare”, fa notare Alessandra Luksch, direttore degli Osservatori Digital Transformation Academy e start-up Intelligence.

Che sottolinea: “per tutto questo, le organizzazioni stanno introducendo ruoli dedicati, gli Innovation Manager, che oggi più che arrogare su di sé il ruolo di innovatore sono tenuti soprattutto a intercettare nuove opportunità, sviluppare talenti nascosti e spingere per un radicale cambiamento culturale e di mentalità, diffondendo un modello in cui ognuno sia imprenditore e contribuisca all’innovazione”.

L’Innovation Manager è il profilo professionale al centro dell’attenzione, anche per il decreto del Ministero per lo Sviluppo economico che ne definisce le caratteristiche e prevede un voucher a fondo perduto per consulenze. Una misura importante, anche se i 75 milioni di euro complessivamente stanziati permetterebbero di sostenere non più di 2 mila imprese.

Scovare le opportunità, premiare i talenti

Il manager per il cambiamento hi-tech sta progressivamente entrando nelle grandi imprese, che in un caso su tre hanno già inserito un Innovation manager o una Direzione innovazione, ma nel 76% dei casi è presente da tre anni o meno, segno che per la maggior parte delle imprese si tratta di un profilo ancora nuovo e da scoprire. Soltanto il 37% delle grandi aziende e il 32% delle PMI conoscono le misure contenute nel decreto del Ministero e appena l’11% delle PMI ha intenzione di approfittarne (il 2% lo sta valutando).

Le mansioni principali dell’Innovation manager sono valutare e selezionare nuove opportunità di innovazione di potenziali partner come start-up e centri di ricerca, gestire il portafoglio dei progetti di innovazione e il relativo budget, favorire il cambiamento culturale, introdurre nuovi modelli organizzativi. Le competenze più importanti secondo le aziende sono leadership, capacità di motivare, ispirare i collaboratori e poi change management, per superare la sindrome del “si è sempre fatto così”. La principale difficoltà da superare è proprio la scarsa propensione al cambiamento presente in molte aziende. La sua retribuzione oscilla tra 60 mila e 100 mila euro annui, con picchi oltre i 150 mila euro.

Il variegato mondo delle start-up

Nel 2019 le start-up hi-tech italiane hanno raccolto 700 milioni di euro di investimenti, circa 100 milioni in più rispetto al 2018: si avvicina, anche in Italia, la soglia obiettivo del miliardo di euro di investimenti annui.

Gli investimenti da attori ‘informali’ (privati, business angel, imprenditori) sono la prima fonte di finanziamento, arrivando a valere il 36% del capitale a disposizione, segno sia di maggiore cultura e sensibilizzazione, sia di un primo effetto degli incentivi fiscali promossi dal MiSE.

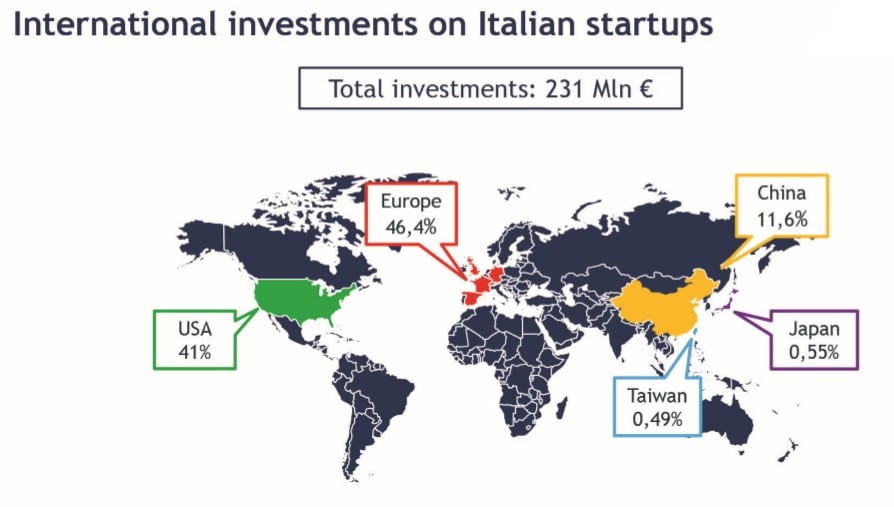

Il ruolo degli investitori internazionali si ferma al 33%. In attesa degli effetti del Fondo Nazionale per l’Innovazione, il contributo degli attori ‘formali’ (banche, fondi, investitori istituzionali) rallenta la propria crescita e rappresenta oggi solo la terza forza (31%) dei fondi a disposizione delle start-up hi-tech italiane.

È importante ‘pensare globale’

In questo scenario, “vedo almeno tre elementi positivi”, rileva Federico Barilli, direttore dell’associazione Italia start-up: “il privato cittadino che investe nel settore, l’attenzione alla realtà italiana da parte del sistema internazionale, e la nascita, anche se tardiva, del Fondo nazionale innovazione, nonostante sia ancora da stabilire l’ammontare delle sue risorse”.

E Gianluca Dettori, presidente di Primomiglio Sgr, che investe in start-up, fa notare che “è un mondo che ha ormai una sua dinamica avviata, che fino a 5 anni fa era molto più incerta, e 10 anni fa in gran parte non esisteva”.

Alessio Benverina, general partner di Panakes Sgr, primo fondo di Venture capital nato in Italia per operare in tutte le nazioni europee, ha fatto anche qualche calcolo: “per ogni euro che Panakes ha ricevuto dai suoi investitori gliene ha poi restituiti tre, e per ogni euro che lo Stato ha messo in Panakes gli investitori ne hanno ricevuti nove”. Segno che investire nelle start-up giuste, con business plan solidi e buone prospettive di sviluppo, è un affare anche per chi gli fornisce le risorse per crescere e affermarsi. “È importante la qualità dei progetti”, osserva Benverina, “come è importante ‘pensare globale’, con visione e prospettive a livello internazionale, fin da subito”.

Alcune tra le principali difficoltà di crescita sono invece dovute, ad esempio, “al tentativo di scalare troppo presto, alla difficoltà di passare da una gestione imprenditoriale da parte dei fondatori dell’azienda a una guida manageriale, a problemi di organizzazione interna”. È il salto di qualità, e di prospettive, che tante, tantissime start-up non riescono ancora a fare.