Automazione, robotica e intelligenza artificiale sono fattori fondamentali per consentire alle imprese manifatturiere (e non solo) di recuperare competitività sui mercati ed essere in grado di rispondere alle mutevoli condizioni dei mercati, sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta.

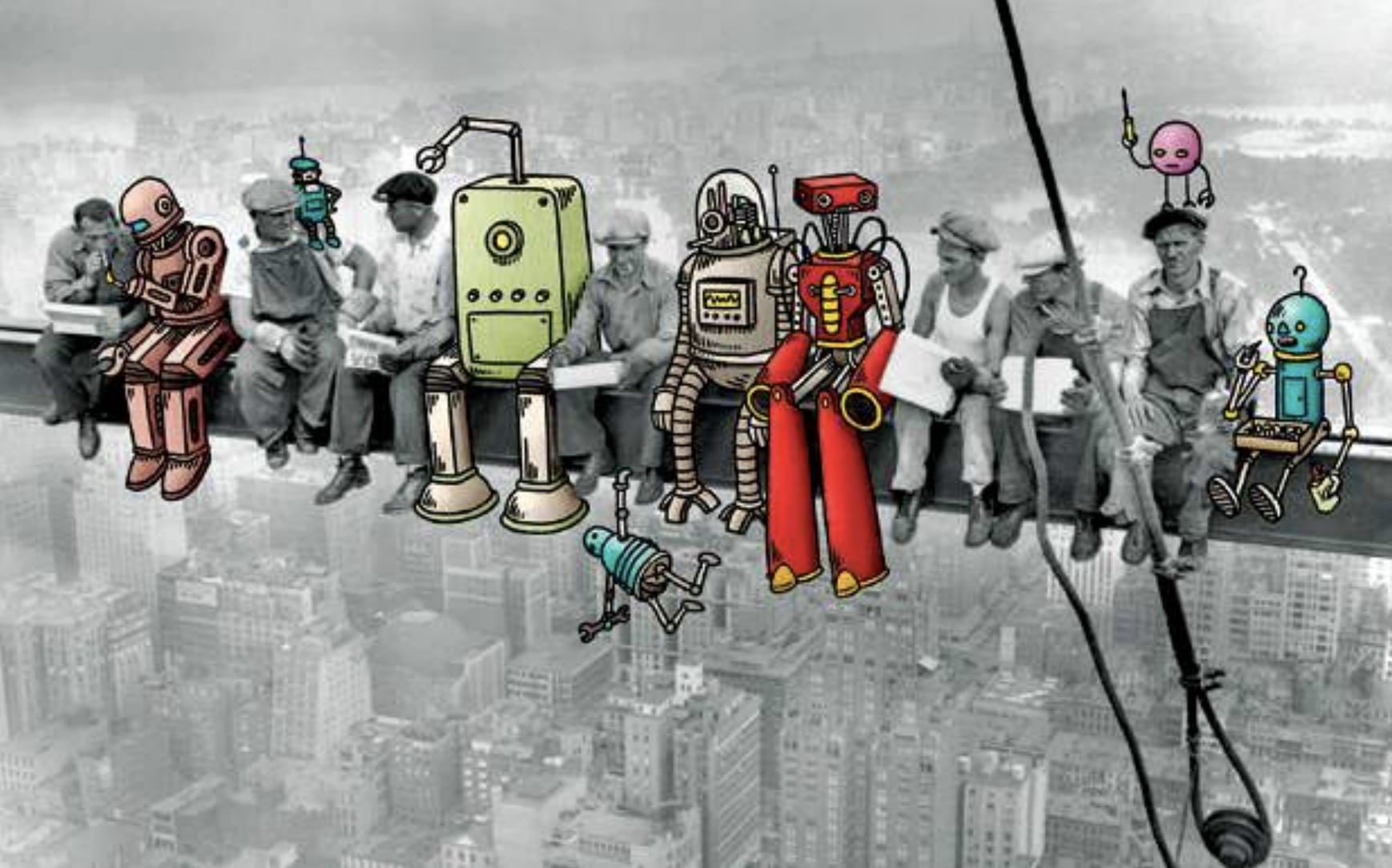

Tuttavia ogni volta che la tecnologia compie un salto generazionale, come sta accadendo in questi anni non a caso definiti della quarta rivoluzione industriale, è d’obbligo chiedersi quale sia l’impatto di queste trasformazioni sull’occupazione e – più in generale – sulle condizioni dei lavoratori.

Anche di questo si discuterà nell’edizione 2022 dell’Industry 4.0 360 Summit, l’evento organizzato da Innovation Post, Industry4Business e ESG360, testate del Network Digital360.

Intorno al tavolo, nel corso di una delle sessioni plenarie che si succederanno nel corso della giornata del 10 marzo, ci saranno due ricercatori, Mariasole Bannò dell’Università di Trento e Sergio Scicchitano dell’INAPP, l’Istituto Nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, oltre a Paolo Manfredi, responsabile delle strategie digitali di Confartigianato Imprese, e Marco Bentivogli, ex sindacalista e coordinatore dell’associazione Base Italia, con la moderazione di Franco Canna, direttore di Innovation Post.

Indice degli argomenti

L’evoluzione delle competenze

Marco Bentivogli è stato per molti anni segretario generale della FIM-CISL, il sindacato dei metalmeccanici, ma è anche autore di numerosi libri incentrati sulle grandi trasformazioni dei nostri tempi. Citiamo ad esempio “Contrordine compagni – Manuale di resistenza alla tecnofobia, per la riscossa del lavoro e dell’Italia”, un testo nel quale l’attuale coordinatore di Base Italia con cui Bentivogli si propone di abbattere la “paura dell’innovazione” che è ancora diffusa in parte del mondo imprenditoriale, sociale e politico. Oppure il suo ultimo lavoro si intitola invece “Il lavoro che ci salverà” e si occupa dell’evoluzione dell’occupazione – sempre più “ibridata” e della necessità di abbracciare in azienda un modello organizzativo incentrato sul lavoro intelligente.

Ma Bentivogli è stato anche uno degli esperti seduti al tavolo che ha contribuito a redigere la strategia italiana sull’Intelligenza artificiale ed autore, insieme a Carlo Calenda, di una proposta di un Piano Industriale per l’Italia basato su tre pilastri: impresa, lavoro, competenze.

Inoltre insieme ad Alfonso Fuggetta e altre personalità attive nel mondo del trasferimento tecnologici si è occupato di ecosistemi dell’innovazione, proponendo l’introduzione in Italia del “modello Fraunhofer”.

Paolo Manfredi porterà invece la testimonianza di un pezzo importante del mondo manifatturiero che è quello rappresentato dalle micro e piccole imprese artigiane. Proprio qui infatti i meccanismi di upskilling e reskilling si rivelano fondamentali per la sopravvivenza delle imprese sui mercati, ancor più nel periodo pandemico.

Se, parlando in termini prettamente tecnologici, “la velocità del ripristino di livelli di attività pre Covid-19 è correlato con il coinvolgimento dell’impresa nella trasformazione digitale”, come ha rilevato un report di Confartigianato, sul versante delle competenze si è assistito – rileva Manfredi – alla “biforcazione fra la maggioranza delle imprese, che manifesta reazioni conservatrici in termini di scelte occupazionali, e un crescente drappello di imprese più dinamiche e innovative che, anche in presenza di condizioni sistemiche sfavorevoli, sembra orientato ad approfondire la propria trasformazione digitale mediante investimenti anche nel capitale umano”.

La dicotomia tecnologia-occupazione: mito o realtà?

Affrontare tematiche delicate come il rapporto tra tecnologia e occupazione richiede innanzitutto la rinuncia a posizioni pregiudiziali e un approccio basato sui fatti e dati. Da anni la letteratura economica si occupa dell’analisi dell’impatto delle nuove tecnologie – o meglio delle trasformazioni da queste abilitate nei sistemi produttivi – sull’occupazione. Tuttavia la maggior parte degli studi sono stati effettuati da ricercatori internazionali su campioni riferiti a popolazioni di lavoratori americani o giapponesi, dunque molto distanti dalla realtà italiana.

Come è noto, esistono almeno due tipi di effetti quantitativi: uno – negativo – è il cosiddetto displacement, cioè la perdita di posti di lavoro dovuta al fatto che determinate attività lavorative vengono sottratte agli umani. L’altro è invece è lo sviluppo dell’occupazione nei settori che, economicamente, beneficiano della maggior produttività offerta dalle nuove tecnologie. Oltre a queste dinamiche, ci sono poi gli effetti sulla qualità del lavoro. Anche qui, questi effetti possono essere di entrambi i segni: positivi, laddove le macchine si fanno carico di lavori pesanti e routinari (si pensi ad esempio al sollevamento di carichi pesanti); negativi laddove la tecnologia assume invece il controllo dell’organizzazione del lavoro in maniera mal governata (si pensi agli “algoritmi” che discriminano i lavoratori).

Negli ultimi mesi, per fortuna, sono stati però pubblicati diversi studi riferiti al nostro sistema industriale che, come è noto, è composto in grandissima parte da imprese di taglia piccolissima o piccola, che operano spesso in filiere caratterizzate da una forte connotazione territoriale e specialistica.

Uno studio di grande interesse è stato pubblicato alla fine del 2021 da Il Mulino a firma di Mariasole Bannò, Emilia Filippi e Sandro Trento. I tre ricercatori, di cui la professoressa Bannò porterà la testimonianza nel corso della tavola rotonda, hanno declinato i diversi approcci sviluppati durante questi anni a livello internazionale sul caso specifico dell’Italia, fornendo una stima della probabilità di automazione delle 800 professioni individuate in Italia da Inapp e Istat. Con il merito – va aggiunto – di arrivare sì alle necessarie conclusioni numeriche, ma di sottolineare anche come teoria e pratica possono essere – fortunatamente in questo caso – anche profondamente distanti. Lo studio rileva infatti che un numero compreso tra circa 4 e circa 7 milioni di posti di lavoro sarebbero a rischio sostituzione, secondo i modelli matematici. Tuttavia, spiegano gli autori, una quantificazione del rischio teorico va presa con le pinze poiché nel mondo reale esistono task che la tecnologia non è ancora in grado di affrontare in maniera soddisfacente in relazione a tre capacità considerate ancora prettamente “umane”: la percezione e la manipolazione, l’intelligenza creativa e l’intelligenza sociale. Inoltre ci sono fattori di natura normativa e sociale che frenano la pur teoricamente possibile adozione delle tecnologie di automazione da parte delle imprese: le caratteristiche del sistema e del contesto italiano (imprese di piccola dimensione, imprese a controllo familiare etc.) e altri fattori come la legislazione sul lavoro incidono infatti su quella che gli autori definiscono “l’automazione reale”. L’impatto insomma ci sarà, ma non nella misura prevista dalla teoria.

Sergio Scicchitano, invece, è autore di diversi studi su questi argomenti pubblicati negli ultimi mesi.

Il primo che vogliamo citare è intitolato “Stop worrying and love the robot: An activity-based approach to assess the impact of robotization on employment dynamics” e rileva come nel corso del settennato 2011-2018 l’introduzione di robot industriali non ha prodotto effetti negativi sul tasso di occupazione, anzi ha contribuito (seppur in misura contenuta) alla riduzione del tasso di disoccupazione. Lo studio rileva infatti come l’effetto sostituzione sia stato minore di quanto atteso e le categorie occupazionali potenzialmente esposte al rischio di sostituzione da parte dei robot industriali non sembrano nel loro complesso aver risentito dell’introduzione di questi ultimi. Al contrario, i posti di lavoro destinati agli “addetti ai robot“, ossia a tutte quelle figure professionali che, a diversi livelli, si occupano della programmazione, dell’installazione e della manutenzione dei robot, sono aumentati di circa il 50% in poco meno di dieci anni, con un aumento significativamente maggiore nelle aree caratterizzate da un ricorso più intenso ai robot industriali. Di qui l’effetto complessivamente positivo sull’occupazione.

Il ruolo dell’innovazione per ridurre il mismatch

In un altro lavoro, il ricercatore dell’INAPP ha esaminato l’effetto del cambiamento tecnologico sul cosiddetto “mismatch” tra competenze e occupazione, che è una delle “malattie” più gravi di cui soffre il paziente Italia. Dallo studio emerge che con l’introduzione di maggiore innovazione il mismatch si riduce; allo stesso tempo, il mismatch risulta maggiormente diffuso tra le occupazioni più routinarie. Ecco perché in un sistema come quello italiano l’adozione di innovazioni tecnologiche da parte delle imprese permetterebbe di ridurre il mismatch tramite la creazione di occupazioni a più alto valore aggiunto e la riduzione delle occupazioni più routinarie.

Un terzo studio sfata un altro tabù: l’adozione di innovazioni tecnologiche da parte delle aziende infatti non soltanto non “spaventa” i lavoratori, ma, al contrario, è correlata ad una riduzione del livello di insicurezza lavorativa percepita. La ragione, secondo la ricerca, risiederebbe nel fatto che l’investimento in innovazione viene percepito dai lavoratori come un segnale positivo in relazione allo stato di salute dell’azienda e quindi del loro impegno a far bene sui mercati. L’impatto positivo però risente di diversi fattori tra cui il livello di formazione dei lavoratori e il comportamento che l’azienda ha tenuto in passato.